*

父が言った。

「母さん、もうあかんで。

ぼけてきとる」

姉が言った。

「もう母さんも歳だし。

危ないから、

車はやめさせたほうがいい」

母の友人から、封筒を渡された。

なかの手紙には、こう書かれていた。

「なんだか最近心配です。

一度、お医者さんに

みてもらったほうがいいと思います」

正直ぼくは、腹が立った。

みんなで母を、

老人あつかいしている。

実際、老人なのだが。

ぼくは、母のことをよく知っている。

買いかぶりや思い違いもあるかもしれない。

けれども、家族のなかで、

いちばん長く接しているのは自分だった。

だからこそ、「ちがう」と思える

確信があった。

母は、ぼけてはいない。

もちろん、物忘れやうっかりは

それなりにあると思うが。

ぼけてしまったわけではないと。

母は、ぼけているのではない。

昔から「とぼけて」いるのだ。

長年、母を見てきて思うこと。

母は、ぼくが幼少のころから

うっかり者で、

いつもとぼけた人だった。

老齢による変化や衰えはあっても、

ぼくは、母の「老い」を、

個性の延長だと捉えていた。

* *

車検のタイミングで、

母に相談してみた。

車を乗るのをやめにして、

免許証を返納してはどうかと。

歩く機会は多少増えるが、

車がなくては不便な場所に

暮らしているわけでもない。

もし何かあったら、と、

姉の言葉を借りて、

やんわり説得してみた。

3カ月くらいかけて、

ゆっくり伝え続けた。

母は、免許証を返納した。

「ありがとね、母さん」

これまでの

「おつかれさま会」と称して、

二人で食事に出かけた。

昔、母から教えてもらったその店は、

ぼくのお気に入りの店でもある。

「まぁ、ごちそうしてくれるの?

うれしいわぁ」

母と二人、天津飯を食べた。

「おいしいねぇ。ここの天津飯は」

母が目を細め、顔をほころばせる。

「今日までおつかれさまでした」

ぼくは母に頭を下げた。

母が免許証を取得したのは、

もうずいぶん昔の、60年近く前、

母が19歳のときだ。

免許を取ってすぐ乗らなくなった、

いわゆる「ペーパードライバー」

というやつで、

免許証を持っているだけの

期間が長かった。

母が40代になったころ、

自転車から車に乗り替えた。

教習場や、

広々とした公園の駐車場などで

練習を重ね、

ついに自分の車を買った。

真っ赤なマーチだった。

以降、母は、

モデルチェンジしながらも変わらず

日産マーチに乗り続けた。

母は、何でも長く使うたちなので、

新車だった車を、傷めば修理して、

動かなくなるまで乗った。

2台のマーチを乗りつぶし、

最後、3台目にあたるマーチを

手放した。

姉の家族が乗りたいということで、

ただでもよかったのだが、

母にいくらか渡したかったので、

姉に「寸志」をお願いした。

もらったお金で、

買い物用のカートを買った。

反射素材や名札もつけて、

母に贈った。

といっても、ぼくは、

選んで買いに行っただけだが。

軽くて使い勝手もよくて、

なるべくスタイリッリュな

ものを選んだ。

最初のうち、母は、

買い物に出かけても

カートを持って行かなかった。

玄関に置かれたまま、

動かされた形跡もないカートを見て、

ぼくは寂しく思った。

母に聞いてみた。

「カート、使わないの?」

つい忘れる、

というようなことを

言っていた母は、

しばらくしてようやく

カートを手に

買い物へ行くようになった。

けれども、

ちょいちょい手ぶらで出かけ、

重い荷物を両手に提げて、

ひいひい、ふうふう、

よろめきながら帰ってきた。

「どうしてカート、使わないの?」

ちょっと残念そうに

問いただすぼくに、

言い訳するみたいに母が答えた。

「線路の段差がね、

引っかかってうまく走らんのだわ」

また別の日には、

「溝のふたの、

デコデコしたところに

タイヤが引っかかって。

うまく引っぱれんのだわ」

といった塩梅に、

毎度ちがうようで

似たようなことを言って、

なかなかカートが定着しなかった。

何度も母と話しているうち、

その「真相」というのか、

「真意」が、ふと、

垣間見えた気がした。

「ほかのお年寄りのみんなも、

コロコロやっとる人が、

たくさんおるね」

あくまでぼくの推測だったが。

母のなかでは、

「カート=お年寄り」

という図式が

根付いているのではと。

たしかに。

ある日突然、

「車は危ないから

乗らないほうがいい」

と、取り上げられ、

これまで馴染み、慣れ親しんできた

お店や景色などから切り離され、

とぼとぼと歩かせられるのだから。

その喪失感たるや、

大きいはずだ。

母の心情を想像してみたとき、

ぼくは急に、かわいそうに思えた。

言葉は不適切かもしれないが。

不憫で、かわいそうで、

きっとつらい気持ちだろうと想像した。

母は、怒ったり、

怒鳴ったりしない。

嫌なことに対しては、

じっと黙って耐えるか、

ぶつぶつ言うか、

そのままやらないでおくといった

態度をとる。

平和的なその姿勢が、

ときに誤解や怒りを招く。

そんな母を、

父はよく怒っていた。

「母さんは右から左で、

人の話を何も聞けへん」

姉も言っていた。

「母さんは頑固で、

自分のやり方以外、

聞き入れようとしない」

ぼくもそう思っていた。

けれどもぼくは、

どちらかというと母似だった。

ゆえに、わかる部分もある。

周りの声が、いろいろ言う。

母がぼけている、と。

本当にそうなのか?

その言葉を聞いて感じた怒りは、

事実を受け入れたくないという

抵抗感からなのか?

それとも、

無理解に対する不満の怒りなのか?

ぼくは、母をじっくり見ようと思った。

点ではなく、連続した時間のなかで、

母のことを観察してみた。

そして思った。

たとえそれが

「ぼけ」であろうとなかろうと。

ぼくは、母さんの個性を

受け入れたいと。

否定ではなく肯定。

ぼくにとって、

母は、母一人しかいない。

母のことをよく知る一人として、

ぼくは母を肯定したい。

いまの母を、

現在の母の姿を、

どんな形であろうと受け入れたい。

そう思った。

* * *

話は少しさかのぼって。

家を出たぼくは、

週1回は実家に帰って、

母の手料理を食べていた。

ぼくなりに考えた、

母の元気の種だと思っての

ことだったが。

料理好きな母は、

何よりそれを喜んでくれていた。

それは、何もできないぼくの、

ちょっとした親孝行の

真似ごとだった。

母は、料理だけでなく、

家事が好きだった。

食べ終わった食器を運んで、

皿洗いをしようものなら、

「いいっていいって。

母さんの仕事がなくなるから。

あんたはじっと座っとって」

と、笑顔で制する。

ほかに誰かお客さん来るの?

と聞きたくなるような

豪勢な量と品目が、

宴のごとく勢いで、

所狭しとテーブルに並んでいく。

うれしそうに料理を運ぶ母の姿を、

何年も見てきた。

週1回の「会食」が、

母にとっては「イベント」だった。

そう。

まさしく「イベント」で、

「日常」ではなかったのだ。

イベントでは気づかない日常が、

目の前に立つ母の姿に隠れるようにして、

じりじりと侵食していた。

週1回の、

ありがたい母の手料理を

ただ純粋に堪能するぼくには、

その「影」が、まったく見えなかった。

週1回の、

宴のような晩餐では、

ゆるやかな変化が

まるで見えていなかった。

目の前の母は、元気で快活で、

歳は取ったが、

相変わらず笑顔で、

かつての母のままに見えた。

それから数年後。

史上初の、コロナ期。

県境をまたいでの移動は慎むべきだと、

そんな空気が周囲を取り巻いていた。

個人的にはあまり気にしなかったが。

なかなかそうも言っていられず、

周囲の声に同調せざるをえなかった。

父も姉も、

母と同じ市内に住んでいた。

(といっても、

父の居場所は「おそらく」であり、

定かではなかったが)

ぼくだけが県外にいた。

母は、一人だった。

父は家を出ていて、

姉には姉の家庭がある。

電話口で、母は何も言わなかった。

いつもと同じように、

短い会話を交わすだけだった。

あるとき、母の言葉遣いに、

違和感を感じるようになった。

話し言葉が、どこかよそよそしく、

他人行儀な敬語になった。

電話だからか、とも思ったけれど。

言葉だけでなく、話す内容や、

声の質まで遠くに感じた。

そのときすぐ、

はっきり気づいたわけではなかったが。

心のどこかで「まずい」と、

危険信号が灯ったことは、

うっすら覚えている。

母のご飯を食べなければ。

そう思った。

週1回までとはいかなかったが、

ぼくはまた実家に通った。

うがい手洗いマスクをして、

寄り道などもしなかったせいか。

コロナにはかからず、

うつすことも、

うつされることもなかった。

罹患の心配よりも、世間の声が怖かった。

久しぶりに会った母は、

ほんの数カ月で、

まるで数年間も

会わなかったみたいに、

すっかり変わり果てていた。

煮干しのようにやせ細り、

目は輝きを失い、

背中が丸くなっていた。

かつて、母の弟と祖父(母の父)が、

立て続けに亡くなったときも

そうだった。

母は急に「おばあちゃん」になり、

どっぷりと老けこんだ。

そうだった。

あのときもぼくは、家に戻った。

家に戻って暮らすうち、

小さく枯れた母の姿が、

生気を取り戻したみたいに、

みるみる元気になった記憶がある。

そのあと、

また家を出てからも、

ときどき服の修繕や

ボタン付けなどを頼みに帰った。

自分でもできるのだが、

あえて母に「お願い」した。

母に「宿題」を運ぶことで、

ぶつぶつ言いながらも、

母はきらきらと目を輝かせた。

一人で過ごす時間が

ほとんどになった母は、

いつの間にか「ずぼら」になった。

菓子パンや、冷凍うどんや、

出来合いのお惣菜などをはじめ、

缶詰やレトルト食品など、

これまで家で見かけなかった食品が、

あちこちに置かれるようになった。

面倒くさがりでなかった母が、

面倒くさがりになっている。

母もぼくも、

「面倒くさい」という

概念があまりないほうだが。

はっきりと母の口から、

「面倒だで」

という言葉が出るのを

何度も聞くようになった。

食材よりも、

加工食品ばかりが目につく台所を見て。

ぼくは少し悲しく思った。

そんな話を人にすると、

もう歳だからだの、

理想を追いすぎるだのという

言葉が返ってきた。

「いつまでも若いわけじゃないから。

若いころの姿を求めちゃ

いけないと思う」

そうじゃない。

ぼくが言いたいのは、

楽をすると衰える、ということだった。

歳は歳としても、

歳を言い訳にしてほしくない。

さぼればさぼるほど、

結果、自分がつらくなるばかりだと。

「馴れ」とは、恐ろしい魔物だ。

かつて見えていたものを、

見えなくしたりする。

できていたことを、

できなくしたりもする。

無理せず、

楽しめる範囲で続けること。

楽をするのと、

楽しむことは、ちがうのだ。

ぼくが母の歳になったとき。

自分がそれをできるかどうかは

わからないが。

いま、母に言えるのは、

ぼくしかいない。

ぼくの母は、母だけしかいない。

だから、

みんなが「あきらめて」も、

ぼくだけはずっと

母の「子ども」でいたい。

母を「お年寄りあつかい」

するのではなく、

ずっと「母親」として、

慕い、信頼し、甘え、注意する。

「区役所に相談したほうがいい」

「痴呆に効く薬があるから、

早く飲ませたほうがいい」

「一人でいるより、

施設に行ったほうが本人もしあわせ」

ぼくは、そう思わなかった。

だから母に聞いてみた。

「もし、母さんがぼけてきたら、

薬とか、飲みたい?」

「飲みたくない」

母が首を横にふる。

「施設とか、入りたいと思う?」

「いや。家のほうがいい」

母が顔を曇らせる。

人が何と言おうと、

決めるのは本人だ。

車の運転は、

人に迷惑をかける場合もあるので、

母の一存だけでは

決められないことである。

とは言いつつも、

心のなかでは、

母をかわいそうに思った気持ちが

またよみがえる。

「あやのおばさんは、

90歳になっても、

バイクに乗っとったもんね。

家族みんなが言っても、

ずっと乗り続けて。

最後はみんなが、

ヘルメットを隠したからね」

何気ない会話の流れで、

親戚の話を持ち出す母の言葉に、

言えない気持ちが見え隠れしていた。

だから、聞こうと思った。

母の気持ちを、聞けるうちに。

そして思った。

他人の言葉は、しょせん他人事だと。

大切なのは、本人の気持ち。

それをいちばんに考えられる、

家族の器(うつわ)。

人の心配は、

愛やおせっかいのほかには、

自分自身に迷惑がかかるのを

恐れる気持ちからくる。

それは、

不安が築く予防線だ。

これまでぼくは、

母に本当に世話になってきた。

感謝という言葉では足りないくらい、

かけがえのない愛情をもらってきた。

母以外の人につなぐことも大事だが。

息子は、ぼくしかいない。

ぼくは母を見捨てない。

最後まで見守りたい。

当たり前のことなのだけれど。

ぼくは、そう心に思った。

* * * *

父が入院してからの母は、

どこかおどおどとして、

ちょっとしたことでも

びくびくするようになった。

渦中にいた当初は、

原因はもちろんのこと、

そんな母の変化とも

うまく向き合えなかった。

余命を宣告された父は、

何かにあせっているようだった。

家庭の修復なのか、

母との復縁なのか、仲直りなのか。

この先に対する不安や責任感や、

心配もあっただろう。

状況を理解しない母は、

これまで以上に父をいらいらさせた。

届かない思いに、

最後はいつも、我慢できずに、

父が感情を爆発させて、

バタン、と扉が閉められる音が響いた。

あせる父のおかげで、

母はよけいに萎縮して、

父がいっそう「苦手」になった。

あろとき母が、ぼくに言った。

「いきなり父さんが来ると怖いから、

玄関の鍵を、新しくしたい」

父とは、もう何年も

同じ状況のはずなのに。

そんな母の訴えは、

初めてのことだった。

母の懇願を受けて、

新しい鍵を玄関につけた。

「ありがとう。

これで安心して寝られる」

そのころ気づいた。

母の様子がおかしくなるのは、

父が家に来たときだった。

父と顔を会わせたあとの母は、

必ずと言っていいほど、

消沈していた。

それは、父が怒鳴るからだ。

歳を重ねた父は、丸くなるどころが、

よけいに怒りっぽくなっていた。

ぼくは、怒りっぽい人が苦手だ。

母もそれは同じだった。

何年も何十年も怒鳴り散らされ、

ついには「顔を見るのも怖い」

という状態になってしまった。

かつてのぼくには、

頭でしか理解できなかった心境だが。

いまのぼくには、

その気持ちがよくわかった。

暴力の怖さは、

暴力を受けたことのある人にしか

わからない。

言葉や声も、立派な暴力になる。

特に家庭内での暴力は、

外からでは見えにくい。

些細なものと思える積み重ねが、

その人を蝕んでいく。

父の姿を、父ではない人に見て。

母と似たような状況を

味わったからこそ、

見えた景色だった。

あるときのこと。

ガスコンロをつけっぱなしにして、

トイレに行き、

ほかのことに気が向いてしまい、

火にかけたやかんのことなど

すっかり忘れてしまった母を、

ぼくは注意した。

同じことを何度かくり返す母に、

ぼくは、きつい口調で叱りつけた。

「すみません、もうしません、

ごめんなさい」

床にひれ伏し、謝り続ける母の姿に、

ぼくは驚き、呆然と立ち尽くした。

いったい何が起こっているのか。

不安、困惑、戸惑い。

話が通じず、

意思の疎通ができないことに、

いら立ちや悲しみの感情が募り、

さらなる悪循環を生んだ。

母の周囲の空気は、

どんよりと灰色に淀み、

生きる覇気が感じられなかった。

「もう、お母さんなんて

おらんほうがいいね。

何やってもだめだし、

死んだほうがましだね」

これまで聞いたことのないような、

卑屈で、重たく、不吉ことを

口走るようになった。

明るい言葉で励まし、

笑顔が戻ったと思った矢先に、

またすぐどんよりと沈んでしまう。

週に一度は「死にたい」と

言うようになり、

「母さん、もうだめかもしれん」

と、深刻な顔でぼくを呼び止め、

「母さんね、がんになった。

腸にがんができたって。

お医者さんも、

そんなようなことを言ってたから」

母が、まっすぐに言った。

実際、医者に行って

診断してもらって、

結果を聞いているのだが。

母が、がんなどという話は、

一度も聞いていない。

「大丈夫だよ、母さん。

母さんはがんじゃない。

お医者さんも、そう言ってるよ」

何度説明しても、

うなずくばかりで、

ちっとも聞き入れてはくれなかった。

母はぼくを呼び止めて、

何度も同じことをくり返した。

母はがんでも何でもない。

がんなのは、父だ。

母が何度目か、

がんを訴えた日の夜、

携帯の操作がわからないと言われ、

母の携帯をさわっていた。

ふと見ると、

父との通話履歴があることに気づいた。

朝8時ごろの通話だった。

母が「おかしく」なるのは、

父と会ったときだけではなかった。

電話でも調子が狂うのだと、

携帯を見てその事実が浮かび上がった。

ぼくは考えた。

どうしたらいいのかと。

ノートに向かって文字を書き、

図にしたりしながら、現状を見た。

そして思った。

もし自分が、母の立場だったら。

きっと、不安で悲しいだろう。

これまで自分が、

当たり前にやってきたことが

できなくなり、

あれもするな、これもするなと

言われ続けたら。

いったいどんな気持ちだろうかと。

老いていく自分に気づかされ、

突きつけられ、

ただでさえ不安で、

どうしたらいいのか戸惑う

日々のなかで、

たくさん生きてきた自分が、

歳下の息子や娘にあれこれ言われ、

家族みんなに否定され非難され、

あれもこれも奪われてしまったら。

こんなに悲しいことはない。

これまでぼくは、

母に否定されたことはない。

世間の人が批判しようとも、

母だけはいつも味方だった。

挫折し、行き詰まり、

迷子になりかけたとき、

母は笑顔でこう言ってくれた。

「人と比べちゃいかんよ。

あんたはあんたの道を

行けばいいんだから」

どうにもならない気持ちになって、

食事も喉を通らなかったとき。

母は毎日、食事を作り続けた。

いつ食べるともわからない

ぼくのために、

毎日食事を作ってくれた。

「ごめんね、毎日毎日。

今日までずっとありがとね」

ようやく食事が

できるようになったぼくに、

母は顔じゅうの笑顔を咲かせた。

「謝ることなんて何もないよ。

家族だもん、当たり前だがね。

あんたが元気になって、

ご飯食べてくれるだけで、

母さん嬉しい」

母の迷いのない愛情に、

どれだけ自分は救われただろうか。

ぼくは思った。

たとえみんなが否定しても、

ぼくだけは否定しない。

母がぼくにしてくれたように、

ぼくは母を「肯定」する。

それはすなわち、

受け入れるということ。

できないことも、わからないことも、

忘れることも、くり返すことも。

全部が大事な時間だと。

残された砂時計の砂は、

落ちた砂よりあきらかに少ない。

かけがえのない母との時間を楽しもう。

笑顔がいちばん。

ぼくは、

母の笑顔をいちばんに

考えようと思った。

自分から見て、まちがって見えても。

母にとってそれが「いいもの」ならば、

それが「正解」なのだから。

じっと見守る「つよさ」こそが、

母への「やさしさ」なのだと

ぼくは思った。

最後まで見捨てない、見放さない。

母の失敗を楽しむ「よゆう」。

笑顔で笑って見守ること。

深刻にならず、のんきに笑って。

禁止と否定で

取り上げるのではななく、

何でもやらせてくれた。

ずっと笑顔で、そばにいてくれた。

これはみんな、これまで母が

自分にしてきてくれたことだ。

母に怒られたことは、一度もない。

不機嫌やいら立ちで、

声を荒げられたこともない。

やる前に止められたこともない。

いつでも一緒に笑って、

真剣に話を聞いてくれた。

そしていつでも助けてくれた。

親孝行もできないぼくは、

今日まで母を

心配させてばかりだったが。

いま、ぼくにできることは、

母を笑顔にすることだ。

一つでも多く

母の笑顔が見られるようにと。

ぼくは、心に願った。

* * * * *

何度目かの入院で、

父は家に来なくなった。

来ることが困難になり、

そのまま来ない日が続いた。

ぼくは毎日、母と夕食を食べている。

母の昔話を聞いて、

感動したり、笑ったり、

宝物のような時間を過ごしている。

相変わらず、おっちょこちょいで、

忘れたり落としたりもするけれど。

懸命に働く母の姿を、愛おしく思う。

あるのを何度も忘れて

買いすぎたヨーグルトも、

もりもり食べれば体にいい。

怒るようなことではないし、

正すようなことでもない。

ヨーグルトを買いすぎたって、

別に死ぬようなことでもない。

「ほら見て、母さん。

冷蔵庫のなか、

ヨーグルト屋さんみたい」

そう言って笑うと、母も笑う。

危ないことは、

やわらかな声で、しっかり怒る。

けれども、すぐに笑顔に戻る。

母の昔話をたくさん聞いた。

同じくだりを何度も聞いて、

その都度、耳を傾けるうち、

断片どうしがつながって、

話の全貌が見えてきたりして。

これまで聞いたことがなかった

母の昔話を聞いて、

純粋に母のことを尊敬したり。

日を追ううちに、

あきらかに母は、笑顔が増えた。

昔話だけじゃなくて、

今日や昨日の話もするようになった。

本当に、いい顔で笑っている。

こんな顔で笑う母を見るのは、

子どものとき以来かもしれない。

家を出てからというもの、

母と接する時間は、

点でしかなかった。

点で話せる話は、

ちょっとした確認や、

心配からくる小言に終始してしまう。

注意するときに、

名前で呼んではいけない。

名前で呼んで注意すると、

名前=自分のことが

好きでなくなると。

昔、何かの本で読んだ。

それなのに。

あらためて思い直すと、

「母さん」と呼ぶ声には、

注意や忠告につながる色に

包まれていた気がする。

あとに続く言葉は、

不満や否定が少なくなかった。

一緒に晩ご飯を食べ、

食後にたくさん話すようになって。

母はもう、

死にたい、とは言わなくなった。

「あんたのその、笑った顔が、

母さんはすごく嬉しい」

「最近、すごく元気になった。

あんたとご飯食べながら、

こんなふうに話せるなんて。

本当に楽しいわぁ」

母は何年も、

毎日を一人で過ごしてきた。

そんな人は、

めずらしくもないのだが。

父が出て行き、

ぼくも姉も出て行き、

一人残された母が、

これまで、

どんな気持ちだったのかと、

ふと思う。

いろいろな道を通ってここまで来た。

そしていま、

母とこうして向き合えたことは、

これまで見てきた景色のおかげだと、

つくづく思う。

いまの自分だからこそ、

気づけたこと。

できたこと、選べたこと、

受け入れられたこと。

「ありがとう」

本当に、そのひと言に尽きる。

もし自分が

選択肢をまちがえていたら。

お金ばかりがあって、時間がなかったら。

裕福でも、心に余裕がなかったら。

母のことを「他人事」に

していたかもしれない。

母の昔話は、母にしかできない。

母からしか聞けない話を、

母から聞いた。

「防空壕に入ったら

息が止まっちゃってね。

おじいさん(母の父)が

逆さまにして

ふり回してくれたもんで、

また息しはじめて、

死なずにすんだんだわ」

もう何度も聞いた、母の危機。

たしかにそこで死んでいたら、

姉もぼくも、

この世にはいなかったのだ。

となると、

三人の甥っ子たちも、

世に存在しなかったことになる。

「そのとき初めて

女方(女役)ができて、

嬉しかったわぁ」

長年続けてきた日本舞踊の話も、

これまで聞いてこなかったような

細かな話がたくさん聞けた。

どれもが興味深い話ばかりだけれど、

母の昔話は、いずれまた、

どこかの折に。

母が「ぼけて」いるのかいないのか。

それは、わからない。

けれども、目の前の母は、

かつてないほどの笑顔で、

かつての母より健やかで若々しく、

毎日、元気に過ごしている。

母の古いアルバムを見たり、

ぼくの買った本を貸したり、

一緒に日本舞踊の動画を観たりもした。

先日、コンビニで

『パルム」を買ってきた。

アイス好きの母は、

食べるなり目を丸くして声をあげた。

「おぉいしいねぇ、これ。

こんなおいしいアイス、

初めて食べた」

「ぼくもこのアイス、好きなんだよ。

今度また買ってきてあげる」

数日後。

買ってきた『パルム』を

冷凍室にしまおうと屈みこむと、

『パルム』のファミリーパックの箱が

目に入った。

ぼくは一人、声なく笑った。

ぼけ、という仕組みも

はたらきもわからないけれど。

やるべきことをうっかり忘れたり、

ヨーグルトやキャベツを

いくつも買ってきてしまったとしても。

おいしいアイス、『パルム』の名前は、

1回で記憶できるのだ。

いまは使えない言葉だが。

「勝手つんぼ」

という言葉がある。

落語などにも出てくるが、

都合の悪いことは聞こえず、

悪口なんかには素早く反応する、

老人特有の「能力」のことだ。

母の『パルム』に、

ふと、そんなことを思った。

いくらこちらが

熱を持って伝えても、

本人に興味がないことは、

何度言っても記憶されない。

使わないものはどんどん忘れ去られ、

必要のないものは記憶されない。

価値基準は自分の直感で、

判断基準は自己の本能。

「老い」とは、

そんな側面があるのではと。

省エネルギーというのか、

節約というのか。

少ない体力を効率よく使う、

取捨選択の術かもしれない。

「老い」とは、

不安と怖れの連続である。

できないことを不安に思い、

失敗を恐れ、

それまで以上に固くなり、

同じ行動(ルーティーン)の輪から

出ようとしなくなる。

母が言う。

「忘れるっていうのは、

いいことだよねぇ」

ある日、母と一緒に、

郵便局へ行ったとき。

「ああ・・・暗証番号忘れた」

と、3回まちがえて

「続行不能」になった。

よくこんなことで、

今日までやってこられたなと。

呆れるよりも心底感心した。

二人で笑いながら、

窓口に行った。

母はいつものんきで、

母似のぼくは、

本来、のんきだった。

が、いつの間にか、

父に急かされ、

せっかちになりかけた。

そしていろいろなものに染まった。

母と過ごすうち、

かつての自分の姿を取り戻せた。

何も知らない、ばかな自分。

母も同じだった。

「わからんかったら、

人に聞けばいい」

道に迷い、人に尋ねる。

携帯を持たないぼくも、同じだった。

ショッピング・モールの駐車場で、

自分の車がどこか

わからなくなったとき。

母はいつも、

係員の人に尋ねて見つけていた。

車を探すのに、

30分かかるのもざらだった。

せっかちな父には絶対許せない、

母の「ぬけた」一面だ。

「3回番号をまちがえて、

お金が出せなく

なっちゃったんですけど。

どうしたらいいですか?」

区役所や銀行など、

「ややこしいしきたり」が多い場所では、

手続きするのはいつも

窓口の人頼みだった。

郵便局も同じ。

みんな、親切な人ばかりで、

聞けばやさしく丁寧に教えてくれる。

「ここの人は、

みんないい人ばっかりだね」

懲りない二人は、

よかったね、と笑いながら、

一件落着。

超がつくほど前向きなのは、

母ゆずりなのかとあらためて思う。

いいことだけを覚えていて、

悪いことはすぐに忘れる。

忘れるって、いいこと。

・・・なのでしょうか、ね。

先のことを不安に思い、

いまこの時間を

心配事に使うくらいなら、

明日のことなんて考えないほうがいい。

明日のことは、わからない。

来年のことなんて、

まるで見えてもこない。

事実、去年のいまごろ、

いま、この風景を

思い描けたことなんて、

一度もない。

ただ、自分の心に従って、

毎日を思いっきり

過ごしてきただけだ。

毎年ちがう。

毎日ちがう。

昨日のことは、昨日で終わり。

また同じ失敗を

くり返すんじゃないか、

なんて心配していたら、きりがない。

母は、素直に謝れる人だし、

感謝の心を忘れない人だ。

ありがとうとごめんねが

きちんと言える大人だ。

だから、信頼できる。

母のする行為は、

拙くても悪意はない。

どれもが愛にあふれていて、

利己や欲で欺くことなど微塵もない。

まちがっていても、

まちがいではない。

母が選んだ「答え」なのだ。

母と向き合うことは、

自分を知ることだ。

父から学んだこと。

母から学ぶこと。

力は、人を萎縮させる。

暴力、怒声、いら立ち、悪感情。

それは、人の心を破壊する。

「もう死にたい。

生きとっても意味がない」

何度も母がもらす言葉に、

胸が苦しくなった。

否定され続けた人は、

自分が無価値に感じ始める。

自分なんて、

生きてちゃいけないのかな、と。

罵詈雑言、怒声、非難。

激しく閉められるドアの音。

孤独よりもつらい、否定。

初めは抵抗するものの、

やがてその気力を失い、

無力で従順な存在になる。

父が絶対の悪とは思わない。

ただ、父は強すぎた。

人の話を聞かなすぎた。

母は、言えなさすぎた。

そして何も聞こえなくなった。

ぼくは、父のことも

母のことも好きだ。

ただ、父のようにはなりたくないし、

母のようにもなりたくない。

いいものも、悪いものも、

それぞれ二人から学ぶことがある。

これまで自分が

不幸だと思ったことはない。

ありがたいことに、

どちらかというと、

すごくしあわせだ。

世間の「ものさし」を

あてられたとき、

「うちの家族」は「いびつ」で、

「不幸な」形にゆがめられる。

母と過ごしながら、いろいろ思った。

今日までのことを、いろいろ思った。

楽しかったこと。

嬉しかったこと。

悲しかったこと。

つらかったこと。

悔しかったこと。

ありがたいこと。

申し訳なく思うこと。

うまくいったこと。

うまくいかなかったこと。

今年で私は50周年。

ということは、

母と過ごした時間が

50年ということだ。

ありがとう。

ほかに言葉が見つからない。

父には手紙で伝えたけれども。

母には直接、ありがとうが言える。

ありがとう。

何度でも言う。

何回でも、何百回でも。

言えるかぎり何度でも、

たくさん言っておきたい。

笑顔が戻った母さんに。

ありがとう。

これで、ひと安心だ。

そしてこれからもよろしくね。

母さんの生きる意味はたくさんある。

結婚した甥っ子に

子供が生まれたとき、

その子を抱いてあげてほしい。

気がすむまで

日本舞踊を続けてほしい。

あと5,000個くらい、

母さんの作ったハンバーグが食べたい。

世間ではどうなのか、ということより。

いまできることを、やろうと思う。

いまのぼくにできるのは、

母さんの笑顔をたくさん咲かせることだ。

これまでじっと耐えてきた分だけ、

これからは思いっきり

のびのびと笑ってほしい。

父はもう、家には来ない。

天国で母さんの笑顔を見ているはずだ。

もしかすると、地獄かもしれないけど。

母さんが怖がることは、もうなくなった。

母にはそれを伝えていない。

いまの母には、伝えないほうがいい。

そう思っての「うそ」だ。

母は、父の葬式にも、

遺骨を拾うことにも興味がないと。

それを聞いたうえで、

姉と二人で葬儀をすませた。

母のなかでは、

ずっと父が生きている。

入院している父は、

家に来られないのだと。

このままぼくは、

母をだまし続けるつもりだ。

今日まで母さんが生きてこられたのは、

父さんのおかげです。

そしてこの先、

母さんが生きていけるのも、

父さんのおかげです。

離れていても、

ずっと面倒をみてくれてありがとう。

ぼくは、

父さんができなかったことを、

やっていきます。

母さんの笑顔を、一つでも多く、

父さんに届けられるよう。

目の前のことを大切にしながら

生きていきます。

父さん、母さん、ありがとう。

何もできないぼくは、

何もできないまま、

とうとう50歳になります。

ちょっとつらい時期もあったけれど、

50年の人生、どこを切ってもぼく色で、

すごくしあわせでした。

ありがとう。

父さん、母さん、そして姉ちゃん。

ばらばらでいびつな家族だけど、

ぼくはみんなが大好きです。

自慢の家族で、宝物です。

戸惑いのなかでまた

大切なことを忘れてしまわないよう、

四十九日を迎える今日、

ここにしっかり記しておきます。

出会ってくれてありがとう。

産んでくれてありがとう。

ずいぶん遠回りしたけど、

わかったことがある。

笑顔にまさるものはない。

すぐ目の前にいる人の笑顔が

いちばん大事。

それには自分が

心から笑っていられること。

単純なことを

愚直に実践することのむずかしさ。

人は、変えられない。

自分が変わるしかない。

自分が変わることで、世界が変わる。

短気は損気。

父さんはずっと変わらなかった。

母さんはいま、少しずつだけど、

変わりつつある。

理屈や力ではなく、笑顔の効力で。

強く吹きすさぶ北風には、

心を溶かすぬくもりはない。

あたたかな笑顔にこそ、

厚着した心をほどく安心感がある。

母はいま、毎日笑顔だ。

少女のように、

目をきらきらさせて、

昔話をくり返す。

「いっつもおばあさん(母の母)が

産みたての卵を持って行ってねぇ」

母の話は尽きない。

笑顔も尽きることなく

毎日、華やかに咲き続けている。

ありがとう、父さん。

いなくなったいま、

よけいに父の大きさを感じる。

ぼくの背中を押すのは、

父さんだ。

「母さんのこと、頼んます。

どうぞよろしくお願いします」

電話ごし、

父と交わした最後の言葉は、

しっかりぼくの心に染みこんだ。

これからも、

母さんのことを大切にしていきます。

今日までずっとありがとう。

これからもずっと、

母さんはぼくの母さんで、

父さんはぼくの父さんです。

ありがとう

—— あなたたちの息子より

|

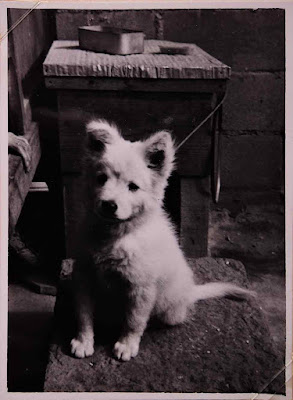

| 父と母(撮影:息子) |

<今日の言葉>

おとうさん

おかあさんを

たいせつにしよう。